愛国カルト(ネット上のみで活躍する場合には「ネット右翼」「ネトウヨ」などとも呼ばれます)の人たちはとにかく「左翼」と「在日」を批判するのですが、彼らの大きな特徴に「原因と結果の混同」というものがあります。例えば、「左翼や在日は井上太郎が嫌い」を、「井上太郎が嫌いな奴は左翼か在日」にしてしまうわけです(参照)。そのため「在日認定」が起きるわけですね。

彼らは「左翼は間違ったことを言う」と思っていて、そこで原因と結果の混同をおこし、「間違ったことを言っているのは左翼」と思い込み、結果として「左翼は間違ったことを言う」という考えをさらに強固にするのです。(脳内で原因と結果の無限ループを作っている)

その最たる例を一つご紹介しましょう。

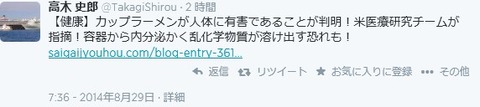

アメリカのどこぞの研究チームが「カップラーメンは人体に悪い」という調査結果を発表しました。

私は個人的には全く信じていないのですが(典型的フードファディズムだと思っている)、これに対しこんなコメントが!

(参照)

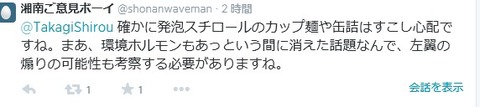

「カップ麺が危ない」というのは、「左翼の煽り」の可能性があると言うのです。

カップ麺と左翼と何の関係がある!?

この人物は、プロフィールに「正論を沢山述べていきます」なんて自分で書けちゃう人で(書く前から「これから正論を述べますよ」なんて恥ずかしげもなくよく宣言できるものだ)、論理的思考の全くない典型的な愛国カルトなのですが、非論理的な批判もここまで来たかと呆れ返ってしまいます。

護憲、反自衛隊、社会主義などを「左翼」と呼ぶのはまだわかりますし、「右翼」でなければ「左翼」にしてしまうのも、まだわからなくはないです。しかし、「カップ麺が危ない」と煽るのと左翼と何の関係があるのでしょう? 彼らの脳内では、フードファディズムは左翼の陰謀なのでしょうか?

因果関係は彼らの脳内で混乱を極め、ついには自分の意見についてまでも解らなくなり、「私は左翼が嫌いだ」から「私が嫌いな奴は左翼だ」となってしまうのです。

愛国カルトは心の中に「脳内左翼」「脳内在日」「脳内アイヌ」「脳内沖縄人」「脳内反日」など様々な空想上の生き物を飼っています。彼らは自分の妄想上の生き物と現実との区別がつかず、妄想への攻撃を現実に向けてきます。まるで、キングコングという想像上の怪獣への批判を、現実のゴリラに向けるように。(実際のゴリラはあんな凶暴ではない)

彼らがキングコングを根拠にゴリラを批判しているのか、それとも現実のゴリラの話をしているのかは、根拠のしている情報ソースで解ります。情報ソースがない場合は、ほとんどいつでもそれは単なる想像上の話です。愛国カルトによる、情報ソースを提示しない脳内生物批判に注意しましょう。主張の根拠を確認するだけで、脳内か現実化はすぐわかります。愛国カルトには、井上太郎をはじめ情報ソースを無視する人が非常に多いです。

情報ソースの確認こそ、愛国カルトに騙されず、自分自身も原因と結果の混同を起こさないためのもっとも有効な手段です。

===愛国カルトに騙されないための心得=== |

にほんブログ村 政治 ブログランキング

コメント

「オーガニック」とか「有機栽培」とか、その手のものへの強烈すぎるこだわりとかが、60~70年代あたりのヒッピーだとかニューエイジらへんの思想が根っこにあるとすれば、「フードファディズム」も、一種の「進歩主義的」(反保守的)な考え方なんじゃないかな、と私は思ったりするので、(一概に言えるかわかりませんが)「フードファディズム」=「左翼」というのも、なんとなく筋は通っている気がします。ただ、筋は通っているだけで、この「湘南ご意見ボーイさん」のご意見は、レトリックに過ぎない印象を受けます。上述したように、由来としては「フードファディズム」は左翼チックな部分があると思うのですが、現代において左翼へのシンパゆえに「フードファディズム」を唱える人など、ほぼいないでしょうし、彼が批判の対象とされている団体もおそらくそうでしょう。そういう点で、私も、「まるで、キングコングという想像上の怪獣への批判を、現実のゴリラに向けるよう」であることには、大いに同感いたします。

長々と失礼いたしました。いつも更新、楽しみにしております。

コメントありがとうございます。フードファディズムの起源はどこまでさかのぼれるんでしょうね? 今度調べてみたいと思いますが、フードファディズムは、どちらかというと単に論理的思考の問題で「マイナスイオン」「遠赤外線」「ゲーム脳」などの偽科学と同じものかあなと思っております。

キングコングを根拠にゴリラの批判をするような人が後を絶たないので、はなげさんのように論理的な思考ができる人の存在は心強く思います。

フードファディズム=左翼の仕業と考えてしまうのは、やはり

「買ってはいけない」の功績(?)が大きいのかなと思います。

大手企業を攻撃したいがために、具体的商品名をあげて個別に批判したあの本のデタラメさについては、日垣隆さんの著書に詳しく書かれています。

唯一「具体的商品名をあげる」という手法そのものは評価できる本でしたが…

(だって「○○社のAという商品は…」とか書かれても、消費者にとっては何の役にも立たないわけですから)

それも、内容がデタラメでは何もなりませんね。

話がそれてしまいしまたが、今回もそれと同じ流れだと誤解したむきがあるのではないでしょうか。

まあ、誤解する方が悪いのですが、それとともにやはり「日頃の行いが大事」ということが言えると思います。

しかも殆どが、科学的根拠に乏しい。